»Zeitkapsel Hasenbergl«

»Zeitkapsel Hasenbergl«

Gesprächsrunde »Zeitkapsel Hasenbergl – was bleibt vom sozialen Wohnungsbau?«

mit Jochen Becker (initiative urbane kulturen), Pia Lanzinger (Künstlerin) und Walter Prigge (Stadt- und Kultursoziologe)

Das Gespräch ist Teil des Begleitprogramms der Ausstellung der initiative urbane kulturen der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK):

KREISE ZIEHEN (Teil 1) – Großsiedlungen und die Produktion von Bildern ihrer selbst mit »Zeitkapsel Hasenbergl« von Pia Lanzinger und »Aspectomat Hellersdorf« von Barbara & Thomas Klage

station urbaner kulturen

Auerbacher Ring 41, 12619 Berlin

Eingang: Kastanienboulevard

6. Mai bis 23. Juni 2018, Do–Sa: 15–19 Uhr

→ initiative urbane kulturen

→ nGbK

Fotos: © Stadtarchiv München Nr. FS-STB-4767, © Harald Rumpf / Courtesy Pia Lanzinger

»Zeitkapsel Hasenbergl«

Pia Lanzinger

Um die Besonderheiten der ersten großen Münchner Nachkriegssiedlung Hasenbergl ans Licht zu bringen, wird eine konzertierte Aktion mit vielen Beteiligten initiiert. Als Ausgangspunkt fungiert der Verlust der Zeitkapsel, die 1960 vom damaligen Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel in den Grundstein gelegt wurde und nicht mehr auffindbar ist. Dieser Verlust wird als Chance begriffen, insofern das ambitionierte städtebauliche Projekt mit seinem wechselvollen Verlauf und nach einer Vielzahl von Debatten inzwischen neu bewertet werden muss. Vor allem die Bewohner*innen und ihr Erfahrungsschatz scheinen prädestiniert für die Exposition eines Gemeinwesens, das ohne breites Engagement nicht zu haben wäre. In Form kurzer Erzählungen tragen 70 hierfür gewonnene »Zeitbot*innen« dazu bei, ein vielstimmiges Bild dieses Stadtteils zu erzeugen. Die Geschichten sind auf einer Website verfügbar und füllen eine neue Zeitkapsel, die wiederum an einem zentralen Ort der Stadtrandsiedlung platziert worden ist. Mit speziellen T-Shirts, die auf ihre Teilnahme verweisen, sorgen die Zeitbot*innen zudem für Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum.

→ Projekt »Zeitkapsel Hasenbergl« von Pia Lanzinger

»Zeitkapsel Hasenbergl« wurde gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München / Kunst im öffentlichen Raum.

Weiterführende Literatur:

• Christina Bruder, Die Münchner Großsiedlung am Hasenbergl. Siedlungsarchitektur, Stadtsoziologie und städtebauliche Leitbilder, Magisterarbeit, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München, Januar 2009

https://epub.ub.uni-muenchen.de/11781/ (Stand: 21.05.2018)

• Monika Nisslein, »Die Wohnsiedlung Am Hasenbergl«, in: Hilke Gesine Möller (Hg.), Reihe, Zeile, Block & Punkt: Wohnungen, Häuser, Siedlungen im Raum München, Südhausbau 1936–1996, München 1997, S. 115–125

• Hans-Jochen Vogel (Interview): »Wohnungsbaupolitik und Stadtplanung der sechziger und frühen siebziger Jahre«, in: ebd., S. 159–164

• Florian Hertweck, »Hans-Jochen Vogels Projekt eines neuen Eigentumsrechts des städtischen Bodens. Ein Protokoll in 20 Punkten«, in: ARCH+, Nr. 231, 2018, S. 46–53

• »Eigentum verpflichtet! Hans-Jochen Vogel im Gespräch mit Arno Brandlhuber und Christopher Roth«, in: ebd., S. 54–59

• Peter Richter, Der Plattenbau als Krisengebiet. Die architektonische und politische Transformation industriell errichteter Wohngebäude aus der DDR am Beispiel der Stadt Leinfelde, Dissertation Universität Hamburg 2006, https://www.baufachinformation.de/Der-Plattenbau-als-Krisengebiet/dis/2007069015054 (Stand: 21.05.2018)

Stadt für Alle in großen Gebäuden:

Fünf Punkte zur Wohnung für das Existenzminimum von heute

Walter Prigge

1.

Die oberen Mittelschichten haben sich die Gründerzeitwohnungen der Städte angeeignet und verfügen nun zum Teil über 60 Quadratmeter pro Person – auch daher der hohe deutsche Durchschnitt von etwa 45 Quadratmetern Wohnraum pro Person. Oder es wird eine Baugruppe gegründet, um gemeinsam eine der Baulücken mit traufhöhengerechter Architektur zu bebauen, was einige ansonsten geschätzte Architekturkollegen in Berlin bereits als den »neuen sozialen Wohnungsbau« ausgerufen haben: die Aneignung der europäischen Parzellenstruktur als »neue Bürgerstadt« auf Eigentumsbasis. Die Mittelschichten sind also für sich marktfähig, um sie braucht man sich weder architektonisch noch sozialpolitisch zu sorgen: Sie helfen sich selbst.

Die unteren sozialen Schichten am Existenzminimum können das nicht. Nehmen wir an, es stünden hier 1000 Euro netto im Monat zur Verfügung. Wer damit eine Wohnung im S-Bahn-Ring von Berlin oder den Kernstädten von München, Hamburg oder Leipzig findet, hat großes Glück – muss dann allerdings bereits 60 Prozent des Nettoeinkommens für das Wohnen ausgeben. Das ist die Realität der untersten Mittelschichten, die von Armut bedroht werden, und schon gar von denjenigen, die bereits in Armut leben müssen. Die Miethöhe ist der entscheidende Faktor für die Integration in die Stadtgesellschaft: Findet man eine Wohnung, so verhindert doch die hohe Miete, am Leben der Stadt teilnehmen zu können. Angesichts der gegenwärtigen Wohnungsnöte in den Städten braucht der experimentelle Wohnungs- und Städtebau eine neue Strategie zur Produktion von Sozialwohnungen für das Existenzminimum.

2.

1.000 Euro netto im Monat stellen heute die Grenze von Armut dar; wer weniger hat, ist bereits arm. Das sind 60 Prozent des deutschen Durchschnittseinkommens (Median, mittleres Netto-Einkommen 2016), das für eine Person bei etwa 1.600 Euro liegt. Dazwischen liegt die Armutsgefährdungszone: 1.150 Euro netto sind entsprechend etwa 70, 1.300 etwa 80 Prozent des Median-Durchschnitts. Der Mindestlohn zum Beispiel ergibt bei monatlich 160 Stunden und 8,50 Euro ein Bruttoeinkommen von 1.350 Euro, bei wenig Steuern sind das dann etwa 1.200 Euro netto.

Ein niedriges Einkommen ist nur das erste Kriterium von Armut; hinzukommen müssen etwa materielle Entbehrungen (unregelmäßig warme Mahlzeiten, kein Urlaub) oder eine geringe Erwerbsbeteiligung – dann wird mit einen komplexeren Begriff von Armut als Maßstab für soziale Ungleichheit gerechnet. Darüber gibt es Streit in Politik und Gesellschaft. Denn EU, Bundesregierung und Wohlfahrtsverbände gehen in ihren Armutsberichten von der gesamten Armutsgefährdungsquote aus und kommen daher auf etwa 15 Millionen, also fast 20 Prozent Armutsgefährdete in Deutschland. Konservative Politiker und Forschungsinstitute bestreiten das, differenzieren zwischen Lebenslagen und Regionen und rechnen mit lediglich acht Millionen, also etwa zehn Prozent Armut in der gesamten Bevölkerung. Das Nettoeinkommen ist zwar nur ein, jedoch das wichtigste Kriterium für Armut – in Relation zur Miethöhe.

Um wen geht es hier? Es handelt sich um eine große, jedoch heterogene Gruppe von also mindestens acht Millionen Menschen: schlecht oder ohne Abschluss ausgebildete Jugendliche, prekäre Berufsanfänger und vorübergehend Studierende; Niedriglohnempfänger, Langzeitarbeitslose und prekäre Alleinselbständige; Alleinerziehende und kinderreiche Familien; Wohnungslose, Heimbewohner und Obdachlose sowie eine große Gruppe von Rentnern in Armut, die bereits Sozialhilfe benötigen. Eine heterogene Gruppe der Unterschicht und der untersten armutsgefährdeten Mittelschicht also, mit unterschiedlichen Lebenserwartungen und Lebensstilen, in denen alle das gleiche Problem haben: Sie finden keine ihrem Einkommen adäquate Wohnung in der Stadt. Für diese sozialen Gruppen des Existenzminimums scheint kein Platz zu sein in den Kernquartieren großer Städte.

3.

Platz gibt es jedoch an sich genug in den deutschen Großstädten, da diese heute längst nicht mehr so hohe Einwohnerdichten aufweisen wie etwa noch vor hundert Jahren. München hat heute etwa 4.600 Einwohner pro Quadratkilometer, Berlin 3.900, Hamburg 2.300 oder Leipzig 1.700 Einwohner. Daher gibt es hier jeweils auch nur wenige stark verdichtete Stadtviertel: Es sind die attraktivsten Quartiere Kreuzberg, Schwabing oder Leipziger Südvorstadt, die jeweils um 15.000 Einwohner pro Quadratkilometer haben. Das ist sicher ein Grund für die Liebe der Deutschen zu den wirklichen Großstädten wie zum Beispiel Paris – denn Paris hat eine attraktive hohe Dichte von durchschnittlich 20.000 (noch einmal München: 4.600), und in einigen der innerstädtischen Quartiere wohnen hier 40.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Verdichtung lautet daher die Parole der Gegenwart, gerade für die jetzt wieder schnell wachsenden Großstädte.

Führt man beides zusammen, die soziale Frage nach der Wohnung für das Existenzminimum und die städtebauliche Verdichtungsstrategie, dann heißt das Ziel: verdichtete Bebauungsweisen mit marktergänzenden Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Das läuft also auf große Gebäude hinaus (wie in Berlin zum Beispiel die Wohnmaschine von Le Corbusier oder der wieder erstaunlich gut funktionierende sogenannte »Sozialpalast«) oder auf Punkthochhäuser mit moderaten, stadtverträglichen 15 bis 20 Stockwerken. Dichte Bebauungsweisen verbrauchen weniger Grundstückskosten, sind ökologischer und werden in urbanen Typologien realisiert, die einen gewissen Masseneffekt haben, viele Wohnungen in einem Gebäude. Innerhalb und außerhalb der großen Gebäude müssen die Qualitäten der öffentlichen Räume stimmen, da diese in verdichteten Situationen wichtiger werden. Trotz höherer Baukosten sind zum Beispiel Hochhäuser auch im sozialen Wohnungsbau realisierbar, oder sie werden mit privat finanzierten Wohnungen oder auch Büros quersubventioniert und können damit selbst sozial gemischt werden. Das muss ja nicht, wie gelegentlich in den USA, dazu führen, dass jede soziale Gruppe das Haus durch eigene Eingänge betritt. Dichte Mischung ist jedenfalls das Thema nicht nur im Hinblick auf Nutzer, sondern auch für die strukturelle Überlagerung von Nutzungen, wie Wohnen und Arbeiten in einem Gebäude.

Große Gebäude sind zudem der ideale Rahmen für kleinste Wohnungen. Von den 41 Millionen Wohnungen in Deutschland sind nur 1,3 Millionen Einzimmerwohnungen. Es gibt jedoch gegenwärtig eine sehr große Nachfrage nach solchen Kleinstwohnungen, zudem steigt seit Jahren die Rate der Single-Haushalte in allen Großstädten. Zwar sind kleine Wohnungen im Durchschnitt teurer als große Wohnungen, aber sie sind bezahlbar für Armutsgefährdete mit niedrigen Einkommen. Rechnet man bei 25 bis 30 Quadratmetern mit zehn Euro warm, dann ergibt das eine Miete von 250 bis 300 Euro für eine Einzimmerwohnung, etwa ein Drittel vom Nettoeinkommen um 1.000 Euro. Das ist das Ziel sozialer Wohnbaupolitik: Eine moderate Miete hilft, Armut zu verhindern.

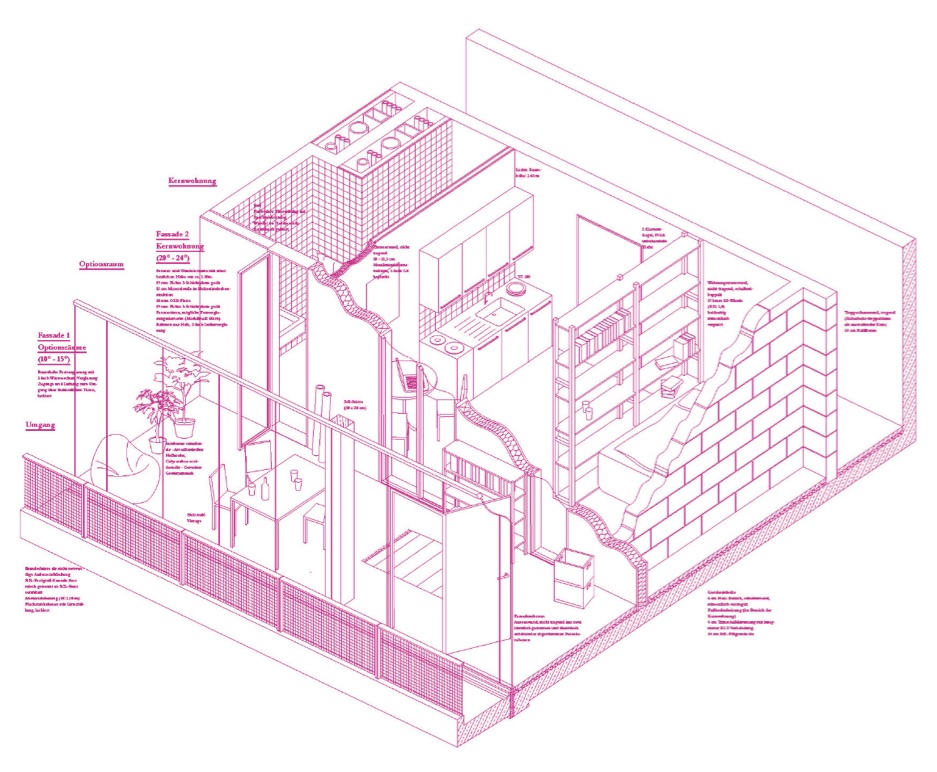

Abb.: ifau und Jesko Fezer

Der Entwurf von IFAU und Jesko Fezer schlägt einen bezahlbaren Typus für kleinste Wohnungen vor, mit Wintergärten als Pufferzone für Klimaaustausch und Energieeinsparung. Ein Kernraum, ein Optionsraum mit Umgang sowie Gemeinschaftsräume können kombiniert werden für unterschiedliche Gebrauchsweisen und Wohnungsgrößen.[1]

4.

Architektonisches Vorbild für das Mikroapartment ist das Hotelzimmer, das zusammen mit den Serviceflächen des Hotels die privatwirtschaftliche Version des kollektiven Servicehauses aus der Moderne der 1920er-Jahre darstellt. Auf meist 25 Quadratmetern werden hier die Grundfunktionen des Wohnens auf engstem Raum gebündelt: ein einziger Raum für Tag- und Nachtfunktionen, wandelbarer Grundriss durch Schiebetüren, Klappbetten und andere Ideen aus dem experimentellen Arsenal von Bauhaus und Moderne.

Wie das Hotelzimmer brauchen auch kleine Wohnungen Erweiterungen ins Öffentliche – seien es gemeinschaftliche Nutzungen von Räumen im Modell Wohngemeinschaft, temporäre Ergänzungen mit entsprechenden Mietanteilen oder kollektive Serviceflächen, wie zum Beispiel ein Café, das sich in den öffentlichen Raum öffnet und damit eine Verbindung zum Quartier herstellt. Die kleinste Einheit privat, dazu kollektiv genutzte Erweiterungen – das ist die Aufgabe für die Architekten, die dabei auch ethnografische Beobachtungen aus alltäglichen Raumnutzungen heranziehen können. So öffnen Bewohner von Apartmenthäusern gelegentlich die Türen ihrer Einzimmerwohnungen nicht nur zur Querlüftung, sondern um den Hausflur zu nutzen und damit die kleine Wohnung temporär und informell zur Wohngemeinschaft zu erweitern.

Zu diesen architektonisch herzustellenden Angeboten gehört, die kleinste Single-Einheit für Paare, Kleinfamilien oder Wohngemeinschaften zusammenschalten zu können, sowie die Reflexion darauf, dass kleine Wohnungen mit entsprechend reduzierten Küchen dazu verführen, vermehrt die Stadt selbst zu bewohnen, also Wohnfunktionen in die städtischen Räume zu verlagern: Steigt die Nachfrage nach Restaurants, Kneipen, Cafés, Grillplätzen, Waschsalons und Public Viewing von »Tatort«-Filmen oder Champions-League-Spielen, vermehren sich auch die bezahlbaren Angebote.

Große Gebäude mit vielen kleinen bezahlbaren Wohnungen erhöhen also die Lebendigkeit der Städte und sind damit die ideale Verdichtungsstrategie für homogenisierte Stadtquartiere, in denen bereits die Langeweile der Mittelschichtenkulturen herrscht. Punkthochhäuser, etwa am Rande solcher Quartiere, sorgen hier wieder für die richtige soziale Mischung: die von allen Stadtbewohnern gleichermaßen gewünschte urbane Vielfalt. Ein Beispiel aus dem wieder schnell wachsenden Leipzig sind die Wohnscheiben und Punkthochhäuser an den Rändern des »Musikerviertels« im Bereich Zentrum-Süd. Diese Wohnangebote aus den 1960/70er-Jahren sorgen hier heute für soziale Vielfalt, bezahlbare Konsumangebote und damit für die urbane Belebung dieses gentrifizierten innerstädtischen Quartiers. Das ist existenziell in dieser Stadt mit 25 Prozent Armutsgefährdeten (zum Vergleich München über 17 Prozent), die in dem mittlerweile angespannten Wohnungsmarkt zunehmend weniger Chancen auf eine bezahlbare Wohnung haben: Der Markt alleine kann die existenziellen Wohnungsnöte nicht beheben.

5.

Der innerstädtische Baubestand muss punktuell verdichtet werden – gerade mit marktergänzenden Wohnungen für diejenigen, die sich diesen Bestand selbst nicht mehr leisten können. Eine einfache Strategie mit großen Gebäuden, die gegen Widerstände realisiert werden muss: gegen die deutsche Ideologie der Europäischen Stadt mit ihren Vorschriften über Traufhöhen, Abstände und Parkplätze; gegen die Hochhausphobie der deutschen Mittelschichten, die nicht nur überall Gettos der unteren Schichten sehen (»Not in my backyard«), sondern auch vergessen haben, dass ihr Aufstieg in der Nachkriegszeit von (Haus-)Frauen, Migranten und anderen ausgegrenzten Dienstleistern aus den unteren Schichten abhängig war; gegen die Mainstream-Bauträger, die noch immer standardisierte Drei- oder Vierzimmerwohnungen für obere Mittelschichten anbieten; und auch gegen vorschnelle Kritik an der gegenwärtigen Lifestyle-Konjunktur von Mikroapartments für betuchte Studierende oder urbane Nomaden – die nicht berücksichtigt, dass solcher Minimalismus gerade für die von Armut Bedrohten die einzige bezahlbare Chance darstellt, eine Wohnung in der Stadt zu finden.

Es gibt intelligente architektonische Vorschläge für Kleinstwohnungen (siehe Abbildung) und für das Zusammenleben unterschiedlicher sozialer Gruppen in großen Gebäuden, und es gibt die laufenden Konjunkturen von Mikroapartments und Hochhäusern, beide allerdings in den lukrativen hochpreisigen Marktsegmenten. Es liegen also neuere Erfahrungen für kleinste Wohnungen in Hochhäusern oder großen Gebäuden vor: Wie können die daraus zu gewinnenden Erkenntnisse neue marktergänzende Modelle für das Existenzminimum informieren? Neben den architektonischen Fragen müssen solche Modelle für die soziale Produktion großer Gebäude und ihre Verwaltung neu durchgerechnet werden. Zudem müssen Bund, Länder und Kommunen gemeinwirtschaftliche Reformansätze städtischer Boden- und Wohnungspolitik unter der Parole »Stadt für Alle« durcharbeiten. Das ist die Aufgabe des experimentellen Wohnungs- und Städtebaus der Gegenwart: den modernen Standard der Wohnung für das Existenzminimum unter den heutigen städtischen Bedingungen architektonisch, sozialräumlich und bauökonomisch zu aktualisieren.

Fast alle Wohnungsämter der großen Städte mit hohem Mietpreisniveau haben zwar bereits soziale Wohnbauprogramme unter ähnlichen Parolen aufgelegt; mit ihrer Orientierung auf die Standardwohnung für die Mittelschichtfamilie verfehlen sie allerdings, wie seit hundert Jahren, das Ziel: die Ärmsten der Armen mit bezahlbaren Wohnungen zu versorgen. So waren zum Beispiel auch die experimentellen Kleinsthäuser der Siedlung Dessau-Törten von Walter Gropius ebenso unerschwinglich für Arbeiter wie die damals innovativen Wohnungen von Ernst May und anderen Architekten des Neuen Frankfurt der 1920er-Jahre. Heute können die ärmeren sozialen Schichten zudem nicht mehr in kleinste Häuser am Stadtrand oder in die Region abgeschoben, sondern müssen in die Kernstadt integriert werden. Das geht nur mit urbanen Verdichtungstypologien, die architektonisch aus den experimentellen Traditionen großer Gebäude entwickelt werden müssen – wie zum Beispiel der Typologie kollektiver Servicehäuser aus der europäischen Moderne der 1920er-Jahre. Es ist also weiterhin die Aufgabe experimenteller Wohnbaupolitik, den im modernen Kontext »universalistischen« Standard der Wohnung für das Existenzminimum auf die »spezifische» Anwendung im heutigen transformierten Rahmen gentrifizierter Großstadtkerne zu prüfen.[2]

[1] Ideenworkshop Projekt Am Mühlenberg Berlin, in: Kristien Ring/Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin (Hg.), Urban Living: Strategien für das zukünftige Wohnen, Berlin 2015. Vgl. www.urbanliving.de.

[2] Nach einem Vortrag im »Projekt Bauhaus« Berlin, Symposion zur Jahresfrage 2016: Kann Universalität spezifisch sein? Erscheint in Ralph Lindner/Annette Menting/Walter Prigge (Hg.), Modernes Sachsen: Gestaltung in der experimentellen Tradition Bauhaus, Spector Books, Leipzig, Herbst 2018.

Neue Mitte / Helle Mitte

Jumpcuts zwischen Hackeschem Markt und Platte

Jochen Becker

Neue Mitte

Aber die neue Gründerzeit hat längst begonnen. […] Insbesondere die städtebauliche Neuordnung der Berliner Mitte werden wir unterstützen [um] Berlin zur Hauptstadt einer „Republik der Neuen Mitte“ [zu wandeln].

(Aus der Regierungserklärung „Weil wir Deutschlands Kraft vertrauen …“ von Bundeskanzler Gerhard Schröder vom 10. November 1998 vor dem Deutschen Bundestag)

Die Neue Mitte ist mehr als nur ein wie Pudding an die Wand genagelter Punkt, vor dem die SPD in die Kameras spricht. Sie ist für die Hauptstadt zugleich politische Verortung und runderneuertes Quartier einer Mehrheitsgesellschaft. Unter dem Versprechen „Berlin“ bündeln sich Lokales und Republik, Kapitale und Metropole im umgebauten Bezirk Mitte, wo Gewinnertypen besonders zählen. „Wir wollen, daß die neue Hauptstadt eine Metropole wird. Und der Unterschied zwischen einer Hauptstadt und einer Metropole ist Kultur“, erklärte Rolf Breuer, Chef der Deutschen Bank, bei der Eröffnung der Deutschen Guggenheim Berlin im November 1997. Die Kunst-Schalterhalle wurde als „joint venture“ der Bankgruppe mit der transnational opierenden Guggenheim-Museumsstiftung eröffnet. Der korporative Showroom positioniert sich am feudalen Boulevard Unter den Linden und „liegt in unmittelbarer Nähe zur Museumsinsel und dem Galerienviertel um die Auguststraße, also im Zentrum der sich dynamisch entwickelnden Kulturszene.“

Warum wollen immer mehr junge Leute Galeristen oder Ausstellungskuratoren werden? Weil sich in den Institutionen und Arbeitsfeldern des Kunstsystems auch der Nukleus eines neuen zivilgesellschaftlichen Typus formiert, der Selbständigkeit, ästhetische Lebensgestaltung, das immer stärker werdende Bedürfnis nach visueller Welterfahrung und Weltdeutung, mobile Öffentlichkeiten, soziale Interventionen und globales Agieren lustvoll verbindet.

Ingo Arend [1]

In Mitte konzentrieren sich neue Unternehmenskulturen in privat-wirtschaftlich organisierte Ausstellungsräume, die sich auf die innerstädtischen Erlebnisräume als geschäftliches Umfeld stützen. Rund um den Hackeschen Markt hat sich ein neues Erlebniszentrum herausgebildet, welches Kunstkonsum, Nightclubbing und Kinobesuch wie auch in Szene gesetzte Gastronomie umfassend anbietet. Mehr noch als der Potsdamer Platz bildet der dortige Mittelschichts- und Branchenmix die vereinende Schnittmenge aus (innerberliner) Kulturtourismus und Jungkreativenpolitik, unternehmerischem Erfolg, Immobiliendeal und Populismus, welche die Neue Mitte ausmachen wird. Als „No. 1“ am Hackeschen Markt wirbt das neueröffnete British Council als Botschaft des „Cool Britannia“ zwischen Brit-Pop und Young British Art. Wohnen & Arbeiten, Büros, Gastro, Kinos, Galerien und die Salons der bündnisgrünen Heinrich-Böll-Stiftung überformen die Hackeschen Höfen zum gehobenen Urban Entertainment Center. In mit großen Schaufenstern wie Aquarien einsichtigen Restaurants und Kneipen strömen die TouristInnen und prägen das Quartier durch ihren demonstrativ nach außen hin sich präsentierenden Konsum von Kultur, Genußmitteln und Raum neu.

Neue Mitte Boys

In London wurde währenddessen von den genialen Pet Shop Boys mal wieder eine Hymne geboren, die zum Hit wurde: „New York City Boy“. In der Ideenschmiede vom Laarmann Wonderland dachte man sich einen deutschen Text aus, […] – wow! Ein Hit!

(Aus dem Werbemagazin berlinmitteboys)

Aus dem „New York City Boy“ bastelten ein paar Szenejungs aus Berlins Mitte eine Feier in eigener Sache: Wenn schon Berliner Republik, dann aber mit uns mittendrin:

berlinmitteboys present berlin mitte boy „zum mitsingen“

London ist teuer / Paris ist scheiße / New York ist retro / Auf seine Weise

Es gibt einen Ort der kickt total / Wenn du nicht dabei bist, / ist Dein Leben ne Qual / Du weißt Bescheid, sei bereit, / Du bist in Berlin Mitte, Boy

Berlin Mitte Boy / Deine Party kennt kein Ende / Du bist in Berlin Mitte, Boy / Hackescher Markt / statt Broadway

Alle sind horny / Und alle sind gut drauf / Und wissen genau / Das hört niemals auf! / Gib jetzt Vollgas / Zeig was geht! / Hau total rein, es ist nie zu spät

Sei bereit, es ist Zeit / Du bist in Berlin Mitte, Boy!!!

Jahr 2000 frisch

Cookies, Cibo, WMF / Hier bist du der Superchef / Lore, Riva, Schwarzenraben / Hier kann man Dich gerne haben / Casino, Oxy, Greenwich, Sage / This is where you spend your wage

Partytime, Partytime

Der ewige Wunsch Westberliner Subkulturen, so zu sein wie in New York, ist Legende. Der parallel publizierte Song Berlin Calling verweist auf die zentrale Platte London Calling der Punkrock-Band Clash, mit der vor zwanzig Jahren Londons Pop-Hegemonie unterstrichen wurde. Innerhalb der „Weltstädte im Feiervergleich“ (so das Begleitmagazin) reklamieren die BerlinMitteBoys eine führende Rolle der Hauptstadt – bei gleichzeitiger Abwertung der Metropolen-Konkurrenz London (Zigaretten kosten 15 Mark), Paris (Krawattenzwang in der Disco) oder New York (Zero Tolerance).

Wenn der Musikjournalist Jürgen Laarmann am Ende des Berlin Mitte Boy-Songs „Hier ist noch lang nicht Schluß“ ausruft, dann sind einiger dieser Läden schon längst dicht. Das Chaos der unaufgearbeiteten Rückgabe-vor-Entschädigungs-Anträge ist abgebaut, nun ist Zugreifen die Gunst der Stunde. Die Zeit der illegalen wie informellen Clubs ist Stoff für Berlin-Romane. Mit dem alten Technofanzine Frontpage – nunmehr als jlFrontpage wiederauferstanden – hatte jlin den 90er Jahren systhematisch Techno in die Konsumgesellschaft und Werberwelt überführt. Techno wurde zur Branche, Laarmann ein Jungunternehmer, die Loveparade eine Werbestrecke.

Für das Cover posieren die gezeichneten BMB-Protagonisten vor dem nächtlichen Brandenburger Tor und dem Fernsehturm am Alex als verkoppelte Mitte-Ikonen. Seit 1989 scheinen Techno und Berlin wie aneinander genietet und selbst die afroamerikanischen Techno-Erfinder aus Detroit gelten als Resident DJs im Berliner Club Tresor. Dessen Chef Dimitri gehört zu den Westberliner Subkultur-Urgesteinen. Nun hat er mit dem – im Mitte-Song auch erwähnten – Schwarzenraben unweit des Hackeschen Markts ein hochpreisiges Lokal eröffnet („Berlins Riesen-VIP-Restaurant“). Der Tresor-Tower – hier sollen auf den Ruinen des Clubs technokompatibles Kreativ-Business angesiedelt werden – ist eine Blaupause. Die Subkultur der Mitte-Boys und -Girls formiert sich zum definitiven Milieu.

Hier ist noch lange nicht Schluß als Ewigkeitsversprechen des gut-drauf-seins: New Economy als Droge, laßt uns im After-hour-Club das Gehalt ausgeben. „Sei bereit – du weißt bescheid“ pumpt das Intro im Backstagemix. „Alle Geheimnisse Berlin Mittes – hier enthüllt!“ heißt es auf der Werbebanderole zum BMB-Magazin. Bescheid wissen und die angesagten Kneipen gleich weitersagen: So funktionieren die werbefinanzierten Szenegazetten, welche Kundschaft ins Haus bringen. Schließlich hat Mitte Berlins höchste Kneipendichte. „Warum wir unseren Stadtteil so lieben“ heißt es, als würde der Quartiersmanager eigenhändig Werbezettel in die Briefkästen stopfen:

… Kreative Supertypen aus der ganzen Welt treffen sich hier um gemeinsam anzugeben und zu feiern.

… jeder hat einen Beruf, den er seinen Eltern nicht mehr erklären kann, Internet-Zillionäre sind sowieso die allermeisten. Fast alle sind in der Lage ihrer Tätigkeit per WAP Handy aus dem Cafèhaus nachzugehen und das Venture Kapital zu verprassen.

… Umbruch ist ein ganz großes Thema in Mitte. Wir wohnen u.a. hier, weil ständig was auf und zu macht, ständig was abgerissen, neu errichtet oder saniert wird.

… In Mitte wird jeden Tag „gedreht“ und „produziert“. Jeder hat hier seinen eigenen Film „zu laufen“.

… Ganz Mitte: eine einzige Galerie.

… Pamela Andersen, George Clooney, Leo di Caprio, … und ständig sitzt Kanzler Schröder und seine Kumpels am Nachbartisch im Restaurant und schnabulieren Schnitzel.

… Unser kleines Paradies ist bedroht. Nicht jeder läßt uns ungestört unserem Brauchtum nachgehen. Sanfter Tourismus tut not.

Wir im Kiez, wir bleiben alle: „Hier sind wir ‚Mitties‘ unter uns! Fast jeder Bewohner Künstler, Filmschaffender, Drehbuchautor. Unsere Wohnungen: im nächsten Wallpaper [2]!“. Dabei schreitet die Aufteilung von Mitte voran. Der vorherige Rest ist verdrängt worden oder ab ins Grüne. „Berlin Mitte ist überall“ schließt die kleingedruckte Dankesliste. Prenzlauer Berg wird als „Mitte Nord“ eingemeindet und Kreuzberg als „Mitte Süd“. Bei den „Partnerbezirken von Mitte“ kommt Hellersdorf jedenfalls nicht vor.

Symbole des Widerstands

Im Spätsommer 1997 schreckten Zeitungsmeldungen von Straßenkämpfen rund um die Hackeschen Höfe das homogenisierte Szenario auf. Als am Rande einer HipHop-Party Jugendliche eine Nacht-Straßenbahn besprayten, rief der Fahrer die hier bislang kaum in Erscheinung tretende Polizei. Deren Versuch, verdächtige Jugendliche festzunehmen, widersetzte sich die Menge mit Flaschenwürfen. „Es kam zu Beleidigungen, Wurfgeschoßwürfen, Gefangenenbefreiungsversuchen und dem üblichen choreographierten Ballet, das sich bis in die Morgenstunden hinzog“ (Anne-Kathrin Wolf clubland. sozialer brennpunkt des monats im zwischen Party und Politik pendelnden Mitnahme-Heftchen Partysan (#19/1997) Plötzlich präsentierte sich die Gegend um den Hackeschen Markt als umkämpftes Terrain, welche die HipHop-Kids den üblichen Touristen wie auch der gemäßigten Techno-Szene streitig zu machen schienen.

Da sich in der Nacht zum 3. Oktober wiederum eine Straßenschlacht anbahnte, sperrte die Polizei das Gelände weiträumig ab und patrouilliert seither in diesem – scheinbar – friedvollen Terrain. Vereinzelt wurden Glasbruch und Graffitis vermeldet: „Und das war’s dann auch. (…) Und mehr als fight for your right to party ist da wohl auch nicht drin. Aber erstens immerhin, und zweitens und vor allem und in Anbetracht dessen, worauf die ganze Gegend unweigerlich zusteuert: Teile der Rosenthaler Straße wirkten am Morgen danach, um es mal so zu sagen, zumindest vorübergehend verschönert.

„gut wohnen/gut drauf“ [3]

Berlin-Hellersdorf liegt so weit im Osten, daß der Falkplan von 1994/95 den Bezirk nur mehr durch die Beikarte II auf der Rückseite der „Patentfaltung“ einfängt. Hellersdorf wurde als dritte städtische Großsiedlung 1986 gegründet und ist Berlins 23. und in vielerlei Hinsicht jüngster Bezirk. Die entscheidende Planungs-, Neubau- und Besiedlungsphase lag zwischen 1979 und 1991. In einer atemberaubend kurzen Zeitspanne von 8 Jahren entstand die Großsiedlung, für welche der Name Hellersdorf steht. Allerdings umfaßt der Bezirk nicht nur die industriellen „Plattenbau“-Quartiere, sondern auch vorörtlich anmutende Altbauten, Villen und Datschen in Mahlsdorf oder Kaulsdorf.

Die Sozialstruktur in Hellersdorf ist mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahen jung, etwa jeder Fünfte Erwachsene hat Hochschulreife, hier leben nach Zehlendorf mit durchschnittlich 3.350 Mark monatlich die wohlhabensten Haushalte von Berlin und die Arbeitslosenquote ist vergleichsweise niedrig. Schaut man sich die Einkommenszahlen jedoch genauer an, so ist der reiche westliche Villenbezirk Zehlendorf mit 4.200 Mark Durchschnittseinkommen deutlich wohlhabender. [4]

Wenn man die Zähleinheit Haushalt mit dem Anteil doppelverdienender Haushalte in Relation setzt – in Zehlendorf werden 60 Prozent der Haushalte von einer Person finanziert – so wird deutlich, daß im Osten weit weniger verdient, aber mehr für den Lebenunterhalt gearbeitet wird. „Es gibt keine auffällige Armut, wie es keinen auffälligen Reichtum gibt; wer es zu Reichtum bringt, strebt danach, Hellersdorf zu verlassen. Es herscht eine ungefähre Egalität“, schreibt Rolf Schneider. [5] Dieses Einkommen wird nur zu etwa 20 Prozent im Bezirk selbst erarbeitet; noch immer ist Hellersdorf eine Schlaf-Stadt denn Arbeitsplatz.

Hellersdorf, DDR

Im Auftrag der Wohnbaugesellschaft Hellerdorf (WoGeHe) stattete Star-Essayist Alexander Osang Hellersdorf einen Besuch ab. Dabei stößt er auf Beate Schönlein: „Die [Wohnungen] waren ja alle neu. Das war irgendwie als würde man das Leben noch mal von vorne anfangen.“ Für Viele bedeutete der „Erstbezug“ von Hellersdorf eine willkommene Flucht vor der provinziellen Enge. Bis 1990 war die „Platte“ ein Wohnort eher pivilegierter Ostdeutscher. Hier hat sich auf 8 Quadratkilometern vormaliger Rieselfelder eine klassenlose Gesellschaft zusammengefunden, die man nun Neue Mitte nennen würde.

Die Errichtung von Hellersdorf galt als kollektives Aufbauwerk der DDR: Alle 15 Regierungsbezirke der DDR hatten durch die jeweiligen Wohnungsbaukombinate Teil an der Errichtung von Hellersdorf. Die Umlagerung der Bau-Ressourcen in der DDR von den Innenstädten hin zu den industriell errichteten Großsiedlungen schaffte ein „Neues Deutschland“ am Stadtrand. Kriegslücken wurden offengelassen und der Substanzverfall trieb die Bevölkerung aus den innerstädtischen Gründerzeitviertel, während in Berlin-Mitte gedultete „HausbesetzerInnen“ einzogen und so die Basis für den bohemistisch getönten späteren Mitte-Boom bereiteten.

Hellersdorf steht für die Spätphase der DDR, welche die Kritik an der „Platte“ reformistisch aufnimmt und maximal sechsgeschossige Gebäude in einer differenzierten Bauweise um Wohnhöfe herumgruppiert: Unterschiedlichkeiten jenseits des Differenzkapitalismus. Die Vorgaben hierfür lauteten familien- und kinderfreundliche 3- bis 4-Raum-Wohnungen, Wohnen im Grünen, Blockstrukturen: In Hellersdorf sollte das vom innerstädtischen Altbau übernommene „Quartierskonzept“ mit seinen Ecklösungen und der Nutzung der Erdgeschosse für Laden und Dienstleistungseinrichtungen aufgenommen werden. „Die Quartiere erhielten eine Mitte und lokale Identität. Damit bekam Hellersdorf Bebauungsformen, (…) die in den Großsiedlungen von Lichtenberg, Marzahn und Hohenschönhausen so nicht vorhanden sind“, so Heinz Willumat im 1998 von der WoGeHe herausgegebenen Quartierskonzept Hellersdorf [7]. Damals Chefarchitekt von Hellersdorf, arbeitet er jetzt für die Berliner Senatsbauverwaltung.

Stigma „Platte“

Die Abstiegsphantasien, welche Osangs Gang durchs Quartier vielfach einfängt, stehen im Kontrast zum Karriereversprechen der Neuen Mitte. Die „Platte“ hat seit dem Mauerfall eine radikale Umdeutung erfahren – und so auch ihre BewohnerInnen. Nun wird auch in Berlin eine Sprengung einzelner Komplexe überlegt, so wie in Schwedt oder Hoyerswerda schon mehrfach praktiziert. Die Abwertung der „Platte“ unter kapitalistischen Vorzeichen ist dem Zusammenspiel aus generierten Wünschen, einer Stigmatisierung von Seiten der Einzelheim-Industrie sowie der Boden- wie Steuerpolitik brandenburgischer Speckgürtelgemeinden zu verdanken.

Seither wurde das junge Siedlungsvorhaben ein weiteres Mal überformt. „Nach dem Ende der DDR griff man unter städtebaulichen, ästhetischen und wohnungswirtschaftlichen Gesichtspunkten teilweise heftig und überraschend in die Bausubstanz ein, so daß sich über die „Platte“ deutlich eine zweite Schicht zu legen begann“, beschreibt Kurator Ulrich Domröse einleitend das Hellersdorf-Projekt. Für die „Qualifizierung der Plattenbauweise“ schossen Bund und Land im Verein mit Wohnbaugesellschaften und Privatunternehmen Millionenbeträge in die Sanierung und Weiterentwicklung von Hellersdorf. Das Ghetto-Phantasma us-amerikanischer Großsiedlungen oder der französischen Banlieue trieb diese Anstrengungen voran. Neben dem Stadtteilzentrum „Helle Mitte“ ist das Quartier um den Branitzer Platz das augenfälligste Neubauprojekt. Das Zentrum, in der DDR als Brache übriggeblieben, wurde nun durch „hochwertiges Wohnen in Reihenhäusern und Stadtvillen“ ergänzt, um „auch Bewohnern mit wachsenden Wohnansprüchen eine Perspektive zu eröffnen, in Hellersdorf zu bleiben.“ [8]

Die landeseigene WoGeHe verwaltet etwa 26.300 der 42.000 Neubauwohnungen in Hellersdorf. „Sie trägt Verantwortung für einen Stadtteil“, so der technische Geschäftsführer Jack Gelfort, „der seit 1990 unter dem Negativimage komplex gebauter ‚Plattensiedlungen‘ leidet und wachsende Konkurrenz durch Neubausiedlungen, u.a. im umgrenzenden Brandenburg, bekommt.“ [9] Die WoGeHe trete jedoch nicht nur als „klassischer Vermieter“ auf, sondern kümmere sich um Wohnumfeldverbesserungen, „Maßnahmen der Stadtgestaltung“ sowie Kundenservice. Sie unterstützte etwa das „Hellersdorf Projekt“ [10] das Imagekorrekturarbeit zugleich vorstellt und betreibt. Hierzu sendete man vier Fotografen und drei Autoren los, um die „gegenwärtige Entwicklung des Ortes mit künstlerischen Mitteln zu reflektieren“ [11]. Kunst – zumeist am Bau – hat in Hellersdorf die konkrete Aufgabe der Verhübschung: „Das Image Kunst ist bewußt für Quartiere empfohlen worden, die besonders problematisch waren, da sie keine ausreichende gestalterische Prägnanz oder starke Abgrenzungsprobleme aufweisen.“ [12] Große Objekte auf Hausdächern, Stahlrohr-Knoten im Straßenland gegen eine „optisch sehr ‚laute‘ Umgebung“, reliefartige Wandapplikationen an Brandmauern, Windspiele zeigen sich figurativ, dekorativ, ästhetisch klassisch. Die verabreichte Aufwertung des Quartiers durch Kunstapplikationen steht im merkwürdigen Kontrast zur „urwüchsigen“ Gentrification des Galerienviertels in Mitte durch den Kunstbetrieb.

Leere Mitte/Helle Mitte

Die Helle Mitte ist in ihrer Entwicklung eng mit der gesamten Neubausiedlung verknüpft. Eine positive Entwicklung des Stadtteilzentrums wird auf die Gesamtsiedlung ausstrahlen. [13]

Die Mauer fiel in der vorerst letzten Ausbauphase, als nur mehr die Entwicklung eines Stadtteilzentrums anstand. 1992 wurde das freigelassene Terrain für Einkauf, Verwaltung und Freizeit wieder aufgenommen und als „Helle Mitte“ im Herbst 1997 zu großen Teilen fertiggestellt. Bis dahin standen weniger als die Hälfte der Verkaufsfläche des Berliner Durchschnitts zur Verfügung. Für größere Erledigungen mußte man bis zum etwa 30 Minuten Bahnfahrt entfernten Alexanderplatz. [14]

Mit Investionen von 2,2 Milliarden Mark auf einer Fläche von 31 Hektar galt das Areal nach dem Potsdamer Platz als zweitgrößte Baustelle Berlins. [15] Eine Werbebroschüre der MEGA Entwicklungs- und Gewerbeansiedlungs AG bezeichnet das von ihr entwickelte Stadtteilzentrum als „Neue Mitte für einen dynamischen Bezirk“. Mit über 130.000 EinwohnerInnen ist Hellersdorf größer als Ingolstadt oder Trier. Wenn das Ehepaar Rau mit Hund Scooter auf Antrittsbesuch in der Hellen Mitte erscheinen – sie besichtigen auf Einladung der MEGA eine Musterwohnung – titelt der Tagesspiegel sogleich „Staatsbesuch in Hellersdorf“: Ganz so als wäre der Bundespräsident im Ausland. Früher mischte sich die Staatsratsspitze hier gerne unters Volk, wovon Fotos mit Honnecker am Kaffeetisch zeugen.

Während an der Endstation Hellersdorf-Hönow schlagartig das Brandenburgische Land mit Fischzucht, Mähdreschern und Feldwegen beginnt, ist der U-Bahnhof Hellersdorf zwei Stationen zuvor ein wichtiger ÖPNV-Umsteigeknoten. Er kanalisiert die Verkehrsströme und produziert Besuchs-Frequenzen. Das Projekt „Helle Mitte“ packt an diesem Ort verschiedene städtische Funktionen und Nutzungen auf dichtes Terrain, wie man es vom Potsdamer Platz her kennt. Der städtebauliche Entwurf sah ein Kinocenter und das Rathaus für den künftigen Fusionsbezirk, Fachhochschule und Oberstufenzentrum, Einkaufspassage, Multi-Center, Ärztehaus, Hotel, Discos, Bowlingbahn, Fitnesstudios, Wohnblocks, Tiefgaragen, einen Park und vier Stadtplätze vor. Im CineStar-Multiplexkino entsprechen die 2.700 Sitzplätze exakt der Zahl von Autostellplätzen. Ein „multifunktionales Freizeitcenter“ sowie eine „überregional bedeutsame Bibliothek“ werden laut MEGA noch folgen. 2003 soll das Projekt ‚Helle Mitte‘ vorerst abgeschlossen sein. Die Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, die sich vor ihrem Umzug aus Schöneberg noch gegen das „Exil“ gewehrt hatte, ist bereits seit zwei Jahren in die „Helle Mitte“ verlagert. Hier lehrt beispielsweise die Rassismusforscherin Birgit Rommelspacher. Noch ist die FH-Cafeteria die einzige (halb)öffentliche Gastronomie des als „spanisch“ geplanten zentralen Platzes der „Hellen Mitte“.

Baukasten Public-Private-Partnership

Der städtebauliche Entwurf oblag einem einzigen Büro, die gesamte Entwicklung bis zur Vermietung und Verwaltung einer einzigen Firma. (…) Näher kommt eine Eigentums- und Planungsstruktur den absolutistischen Machtverhltnissen, wie sie im Barock geherrscht (…) haben, wohl kaum je.

Hansjörg Gadient [16]

Das Land Berlin verkaufte der MEGA die privat zu nutzenden Bereiche der Hellen Mitte gegen die Übernahme der Erschließungskosten. Näheres regelten Durchführungs-, Erschließungs- und Grundstückverkaufsverträge. Zum Richtfest bezeichnete Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen dieses bis dahin größte Berliner Public-Privat-Partnership als „Muster an effektiver Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Verwaltung und privaten Investoren“ (Berliner Morgenpostvom 2.11.96). Die MEGA entwickelt Gebäude, die anschließend „schlüsselfertig“ an institutionelle Kapitalanleger oder als geschlossene „Immobilienfonds MEGA 4 GbR“ verkauft werden. In direkter Nachbarschaft zur Hellen Mitte erwarb sie zudem etwa 2.400 Wohneinheiten in Großtafelbauweise, sanierte diese und offeriert seit Ende 1999 dieses runderneuerte Geschäftsumfeld an neue MieterInnen.

„Dass die Umsetzung des Quartierskonzeptes in Hellersdorf so vergleichsweise reibungslos funktioniert, ist zum einen darin begründet, daß es, anders als städtebauliche Rahmenpläne, von einer großen Wohnungsbaugesellschaft beauftragt und unterstützt wurde. Als ebenso wichtig hat sich die Unterstützung der öffentlichen Verwaltung herausgestellt. Weiter ist förderlich, daß es nur wenige Eigentümer und Entscheidungsträger in Hellersdorf gibt, die sich weitgehend über die Verträglichkeit ihrer Planung miteinander verständigen.“ [17] Das bilanzierende Zitat aus dem „Quartierskonzept“ der WoGeHe zeugt deutlich von der großmaßstäblichen Masterplanung, bei der sich nur mehr Funktionseinheiten einigen müssen. Die in den Altbauquartieren erstrittene Bürger-Beteiligung scheint so völlig ausgehebelt.

„Wo man sich gerne aufhellt!“

Bei seinem neuerlichen Besuch in Hellersdorf traf Alexander Osang auch auf die Anwohnerin Nicole Thon. „Daß es hier keine Ausländer gebe, sei ein wichtiger Grund für sie gewesen, von Mitte nach Hellersdorf zu ziehen“, zitiert er die angehende Friseurin. [18] „Nicht, dass wir richtig rechts sind“, gibt sie kund. Das „aber“ schwingt stets mit. „Hellersdorf-Marzahn soll ein weltoffener, toleranter, multikultureller Bezirk werden“, zitiert das Berliner Wochenblatt den PDS-Bürgermeister Uwe Klett. Soll im Umkehrschluß angenommen werden, daß all dies bislang nicht zutrifft? Hier zu erkennende „Ausländer“ sind zumeist vietnamesische ZigarettenhänderlerInnen, die sich vor der Polizei verstecken. Selbst Döner-Buden tragen strammdeutsche Namen. Und der Folder zum ‚Zentrum Helle Mitte‘ trägt den Untertitel „Wo man sich gerne aufhellt!“ Whites only?

Vor einem der Neubauten am östlichen Rand von Hellersdorf hatte die NPD zum 1. Mai 2000 eine Kundgebung abgehalten, nachdem ihre bundesweite Demonstration nicht genehmigt wurde. 1200 NPD-Anhänger marschierten in Hellerdorf auf, während 150 Protestierende festgenommen wurden. Zwei Monate vorangegangen war ein Marsch der Neonazis durchs Brandenburger Tor in Mitte. Außerhalb eines genehmigten Bürgerfests in der Hellen Mitte galt Gegendemonstrationsverbot. Die lange Zeit erste Glatze, welche ich auf meinem Streifzug durch Hellersdorf gesehen hatte, war jedoch ein junger Mann mit langem weißen Rock und Plateau-Sneakers. „Der hat ja ein Kleid an“, tuschelten zwei Mädchen, und waren nicht die einzigen, welche sich umschauten.

Die Kellerkinder von Hellersdorf

So lautet der Untertitel der Reportage Kiffen, Klauen, Lebensräume des Bayrischen Rundfunks (ARD, 19.4.2000). Juliane Schuhler präsentiert hierin entregelte Lebensentwürfe, wie sie selten im Fernsehen zu sehen sind. Die eine Stunde lang Porträtierten – allesamt keine Kinder mehr denn Teenager – sprechen von einem Hellersdorf, welches weder durch Statistiken noch den Broschüren von MEGA oder WoGeHe repräsentiert sind. Im Unterschied zur Mitte von Berlin prägt diese Subkultur das Quartier nicht; viel mehr sind die Kids den durch die Reportage vorgelegten Normalitätsvorstellungen ausgesetzt. Damit gehen sie in ihrem Alltagsleben allerdings ausgesprochen informell um.

Martin, 18, arbeitslos setzt sich allenfalls später einmal Ziele – „wenn es soweit ist“. Was wünschst du dir? „Ich träume immer von Banküberfällen und viel Kohle.“ Was ist viel Kohle? „Ne Menge Spaß, würde ich mal sagen.“

Dann fährt die Kamera durch den Bezirk, der nicht zu den Sanierungs-Beschreibungen der Wohnbaugesellschaften und Helle-Mitte-Erbauern passen will. „In Hellersdorf wird in Tausendern gerechnet. Das Grobe ist geleistet, jetzt muß das Ganze ruhen, sich entwickeln und differenzieren können“, schreibt Hansjörg Gadient über die künftige Entwicklung der Gegend. „Erst in ältere Bauten ziehen Nutzungen ein, die nie geplant waren, erst abgeschriebene Häuser haben billige Mieten, die ein viel breiteres Nutzungsspektrum erlauben.“ [19] Rund um den Jugendclub 119 scheint die Gebrauchsspuren an Neubaus schon weit fortgeschritten. Der Treffpunkt besteht aus zwei Kellerräumen voller Filzstift-Tags und gesprayter Graffitis. Die Farbspuren wiederholen sich im Außenraum oder im Treppenhaus eines Wohnblocks und verbinden so die verschiedenen Trefforte der „Kellerkids“.

An der Decke hängt ein Tarnnetz, alte Sofas und Tischfußball vervollständigen die wohl ewig-gültigen Ausstattungsmerkmale von Jugendzentren. Nahezu alle Kids scheinen bei den Eltern rausgeworfen – wegen Kriminalität und Drogen, weil man sich nichts mehr zu sagen hat oder mißbraucht wurde.

Warum nimmst du Drogen? „Weils cool ist“, antwortet Martin. „Ich mein, ich will jetzt mal mein Leben so leben wie ich das will. Meine Eltern sagen immer, dit und dit is Scheiße. Da haben sie ja auch Recht – aber ich will das nicht, daß sie recht haben.“ Und deinen Lebensunterhalt bezahlt die Sozialhilfe? „Na ja – nicht unbedingt, wa. Ich krieg ja noch anderweitig Kohle. Das ist ja kein Problem hier. Nicht nur in Hellersdorf – überall kann man Kohle klarmachen.“ Ja – aber das ist doch kriminell. „Na und. (…) Kohle braucht jeder, oder?“ Aber wenn du das auf illegale Weise machst, dann kommst du eines Tages ins Gefängnis. „Na – dann hätte man halt besser aufpassen müssen.“ Die Warengesellschaft ist für die „Kellerkids“ ein Faktum; die Teilhabe daran muß unkonventionell organisiert werden.

Juliane kifft aus „purer Langeweile“. Wie ist das Leben? Julia antwortet „Cool“ und „könnte besser sein“. Sie wohnt zwischendurch bei einer Freundin, ansonsten im „Heim“. Ihr Vater weiß von den „Rauschmitteln, also Hasch“. Von den Beratungsstellen hat er gehört, daß sie erst „tief genug fallen muß, bis in die Gosse“, bevor da was zu machen wäre. Andy, 19, Tischler, wohnt bei seinen Eltern und gibt hierfür die Hälfte seines Lohns ab. Er verdient insgesamt 1.200 Mark. „Du bist der einzige, der Geld nach Hause bringt.“ Seine Kumpel sind erschüttert: „Da müssen sich deine Eltern Arbeit suchen, Bewerbungen schreiben“, heißt es in Umkehr der üblichen Vorhaltungen. „Deine Mutter sieht doch noch ganz attraktiv aus“ – was immer das heissen soll im Zeitalter der Selbstvermarktung. Christians Vater ist „auch selbständig, sitzt och immer nur zu Hause. Macht Computerarbeit, Software, Hardware.“ Die Mutter verdient als Sekretärin 3.100 Mark. Die Einkommensverhältnisse sind hier recht transparent; Heim- und Hausarbeit gehen ineinander über, die klassischen Geschlechter- und Generationsrollen sind durcheinandergewirbelt.

Alex, der Streetworker, kennzeichnet die Anwohnerschaft als Sozialhilfeempfänger mit Wohnberechtigungsschein und geringem Bildungsniveau – was ja im deutlichen Widerspruch steht zur weiter oben angeführten Statistik. Hier zeichnen sich also inzwischen gesellschaftliche Spaltungsprozesse ab. „Die werden immer nur als schwierige Personen betrachtet“, sagt er, dabei zeichnet die Reportage letztendlich ein Gegenbild zur Ghetto-Skizze: Überraschend klarsichtig, pragmatisch und selbstbewußt erscheinen die Kellerkids wie auch ihre Eltern. „Meine Mutter hat mir alles beigebracht, klauen und so“, erzählt Eileen, 16, Fräserin. So organisierte sich die Mutter ihr Leben als Alkoholikerin. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, ohne Klauen und mit wenig Geld.“ Doch „jetzt gibt sie mir die ganze Schuld“.

Der Kellerclub hat nur von 14.00 bis 20.30 geöffnet. Abends und am Wochenende – so haben es die Nachbarn durchgesetzt – müssen sie raus. Im Unterschied zu den „Mitties“ haben die „Kellerkids“ – trotz durchaus demonstrativ nach außen hin sich präsentierendem Konsum von Kultur, Genußmitteln und Raum – keine Definitionsmacht über das Quartier. Deshalb geht’s später mit der Straßenbahn in die Disco nach Berlin-Mitte. DerRotor liegt unter den S-Bahn-Bögen beim Alex. Die Logos der Markenklamotten leuchten im Blaulicht auf. Am frühen Morgen kehren sie zurück. Dabei ähneln die Bilder dem dokumentarischen Spielfilm Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, als vor über zwanzig Jahren Christiane F. nächtlich zwischen der Westberliner Großsiedlung Gropiusstadt und dem Sound pendelte.

„Das ist Ronnie und sein Freund Andre. Beide ohne feste Arbeit, aber nie ohne Geld.“ Die Bilder zeigen, wie eine Handy-Verpackung durch verschiedene Hände geht. Details werden doch lieber am Rande besprochen. „Irgendwo, in einer bestimmten Hinsicht, gefällt mir das alles nicht so, dieses Illegale, weil es diese andere Gesellschaft gibt, die halt höher steht, die immer da ist und immer da sein wird“, gibt ein Jugendlicher kund. „Um da reinzukommen, muß man irgendwie wat in dieser Gesellschaft gemacht haben oder was erreicht haben. Und wenigstens ein bißchen davon würde ich erreichen. Ich habe mir früher sehr hohe Ziele gesteckt, aber das geht nicht.“ Die Neue Mitte bleibt ihm verschlossen.

Die Ober-Checker legen Warlord-Attitüden an den Tag. „Hellersdorf, so die eigenen Leute, das ist eine Familie. Die Jugendlichen haben alle zusammengehalten“, beschreibt Ronnie, 17, arbeitslos, das Gang-Leben. Seine Freundin Isabelle, 17, Schülerin, hat er „auf Open-Air“ kennengelernt. Was willst du denn werden? „Polizistin. Ja, das ist schon krass.“ André wickelt nebenbei seine Geschäfte am Handy ab. „Am schnellsten lernt man sich durch Drogen kennen“, sagt Ronnie. Auch die künftige Polizistin ist dabei und schmiegt sich an. Ein „Leben zum Scheitern“ sei dies hier, ohne daß dies traurig klänge.

Rassismus oder rechte Sprüche kommen in der Reportage eigentlich nicht vor. „Ich hab jedesmal in der Schule gelogen, daß ich von Türken zusammengehauen worden bin“, sagt Eileen. Doch geprügelt hat die Mutter. „Ich hasse zum Beispiel, daß ich klaue. Das hasse ich tierisch. Daß ich überhaupt kriminell bin. Ich will lieber lieb und artig sein.“ Welchen gesellschaftlichen Mustern wird hier genüge getan, mit der Reporterin als Repräsentantin der normativen Ordnung? Die künftige Vergellschaftung soll in geregelte Bahnen einlaufen, so als würden dem nicht Klassenverhältnisse, Vorstrafen und die biografische Eigensinnigkeit der Jugendlichen im Weg stehen. „Ich trau mich gar nicht zu erzählen, wie meine Kindheit war. Das ist ja viel zu peinlich“, erzählt Eileen wie aus der Zukunft rückblickend. Sie führen ein paralleles, informelles Leben wie selbstverständlich, doch vor Zeugen soll es besser ausehen.

Du schneidest dir ja die Haare kurz, fragt die Reporterin. „Ich hab damals blöde Erfahrungen gemacht mit Männern, mit Kerlen“, antwortet Eileen. Seit dem vierten Lebensjahr ist sie zu Hause mißbraucht worden. „Ab und zu waren es auch mal andere Leute“ als die Partner ihrer Mutter. Die Offenheit des Gesprächs ist das Außergewöhnliche der Reportage und sollte nicht dazu führen, den Mißbrauch von Kindern als eine Frage dieses Milieus einzukreisen. Auch ist der kausale Kurzschluß zwischen verkorkster Kindheit und „Kellerkids“-Karriere keineswegs zwingen. „Ich habe auch schon oft versucht mich umzubringen“, sagt sie ganz sachlich, aber will sich von der Vorgeschichte nicht fesseln lassen.

Ronnie erzählt von Umverteilung als Dienstleistungsunternehmen. „Ich finanziere mir halt alles selbst durch illegale Geschäfte. Leute kommen zu mir, brauchen irgendwelche Sachen, die bringe ich ihnen und bekomme das Geld, was ich brauche. Normale Leute, verdienende Leute, die sich einen Videorekorder für 800 Mark nicht leisten können, die kommen zu mir. Denen besorge ich das ziemlich billiger. Ich lebe davon, und die leben halt och besser davon. Also eine Hand wäscht die andere – im Prinzip.“ Das sei illegal. „Ja, sicher ist das illegal.“ Nicht seine Freundin, sondern er erzählt, daß sie dies Scheiße fände. Tränen rollen über ihr Gesicht – vielleicht, weil er wegen ihres gemeinsamen Glücks ein Anderer werden möchte?

Hast du jemanden, der dich mag und dich schätzt? „Weiß ich nicht“, antwortet Andy. „Kann man eine Annonce aufgeben?“ und spricht seine Suche nach einem „einfachen blonden Mädchen“ direkt in die Fernsehkamera. Julia möchte „am liebsten raus aus Deutschland, ganz weg, nach Jamaika“ und lacht wegen der Vergeblichkeit. Die künftigen Traumziele sind weit eher Wohnung, PartnerIn, zwei Kinder, Geld, eine abgesicherte Zukunft, langes Dasein. Sagt Christian, Hand in Hand mit seiner Mutter. Die Rebellion der Ostkids ist eng an die elterlichen Vorbilder angelehnt, während jene die neuen Normen ihrer Kinder auffangen. Der Aufstand findet wie oft auch bei den Faschos gegen eine gesellschaftlich-symbolische Ordnung statt, die auf der Vorderseite des Stadtplans verzeichnet wird.

Helle Mitte Boys

Jung in Hellersdorf: Laut einer Zeitungsmeldung wurden 20.000 Ecstasy-Pillen von der Polizei in einem Haus in Hellersdorf gefunden und konfisziert. Und sie nahmen zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren fest. Das Haus habe als „Bunker“ gedient. Die „Rauschgifthändler“ erhielten Haftbefehle. No fun in Hellersdorf.

Anmerkung

Der Text ist im Dezember 2000 zum ersten Mal erschienen in der Zeitschrift Widersprüche (Heft 78, Bielefeld) und wurde im „historischen“ Zustand einer neuerlichen Bearbeitung 2001 belassen.

[1] Ingo Arend: Profane Andacht. In: Kunstforum International #139, Ruppichteroth 1998, S. 458

[2] Angesagtes Lifestyle-Magazin aus London.

[3] Fahnen der Wohnbaugesellschaft Hellersdorf

[4] Zum Vergleich: im ärmsten Bezirk Friedrichshain leben knapp 40 Prozent unter einem Nettoeinkommen von 1.800 Mark, was einen Haushaltsdurchschnitt von 2.150 Mark ergibt.

[5] Ulrich Domröse/Jack Gelfort (Hg): Peripherie als Ort. Das Hellersdorf Projekt. Arnoldsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1999, S. 107

[6] Ebd. S. 60

[7] Wohnungsbaugesellschaft Hellersdorf mbH (Hg): Quartierskonzept Hellersdorf. Eine Großsiedlung wird zum Teil der Stadt. Berlin, 1998, S. 8-13

[8] Ebd. S. 139

[9] Ebd. S.4

[10] Nicht zufällig erinnert dies an das von debis annoncierte “Potsdamer Platz Projekt” in der Mitte Berlins.

[11] s. Anm. [5], S. 7

[12] s. Anm. [7], S. 28

[13] s. Anm. [7], S. 45

[14] Die einzige und zugleich ökonomisch ernstzunehmende Konkurrenz entstand 1994 durch die 45.000 qm Verkaufsfläche des KaufPark in Eiche, welcher gleich gegenüber Hellersdorf-Nord auf dem Brandenburgischen Grenzstreifen eröffnet wurde.

[15] Als bezirkliches Informationszentrum dient der “Baukasten”, welcher von der MEGA und der WoGeHe gemeinsam betrieben wird. Eingerichtet für Ausstellungen und Veranstaltungen, soll dieser Ort ähnlich wie die Infobox am Potsdamer Platz das Projekt werblich begleiten.

[16] Hansjörg Gadient: Geld und Geist. In: Peter Neitzke, Carl Steckeweh und Reinhard Wustlich (Hg.): Centrum2000-2001. Jahrbuch Architektur und Stadt. Birkhäuser Verlag, 2000, S.179

[17] s. Anm. [7], S. 156

[18] s. Anm. [5], S. 60

[19] s. Anm. [16], S. 177f.

← zurück

← Kreuzberger Salon 74 | Wo landen?

→ Kreuzberger Salon 76 | Istanbul: Land_Macht_Stadt